1. はじめに

技術士 第一次試験を合格された皆さま、おめでとうございます!

皆さんの努力が実を結び、次のステップに進むことができました。これからは、技術士 第二次試験に向けた本格的な準備が必要です。

第二次試験は、筆記試験と口頭試験を含む高度な試験であり、合格率も第一次試験に比べてかなり低くなります。しかし、正しい戦略を持ち、計画的に学習を進めることで、合格の可能性を高めることができます。

ここでは

「技術士補の登録って必要なの?」

「まだ受験資格は無いけれど、第二次試験に向けて今からできることってある?」

といった疑問の声に答えていきたいと思います。

2. 第二次試験の受験資格は?技術士補の登録は必要?

まずは、技術士第二次試験の受験資格を確認していきましょう。

日本技術士会HP「技術制度について(令和6年4月)」より抜粋

ここで用語を整理したいと思います。 修習技術者とは 技術士第一次試験の合格者、またJABEE認定コース指定大学の卒業生は「修習技術者」となります。これには、第一次試験に合格した時点で、もしくは指定大学を卒業した時点で自動的になります。特に登録手続き等の必要はありません。 技術士補とは 「修習技術者」となった上で、技術士補の登録を行うと「技術士補」と名乗ることができるようになります。自分で登録手続きを行う必要があります。

第二次試験の受験資格には、一定の実務経験が求められます。

経路は①〜③の3つありますが、実務経験年数に着目すると大きく2つのルートに分けることができます。

第二次試験の受験資格

経路①②:「修習技術者」となった後の実務経験4年

経路③ :「修習技術者」+実務経験7年(修習技術者となる前の実務経験も含む)

経路①については「技術士補として4年の実務経験」ですが、

”経路1の期間と経路2の期間を合算して、通算4年を超える実務経験でも第二次試験を受験できます。”

という記載があります。

これは「どのタイミングで技術士補登録をしたとしても、登録前後の実務経験を合算してOKですよ」という意味です。

つまり「修習技術者」となってから4年の実務経験さえあれば、「技術士補」として登録してからの実務経験は必要ないということになります。

経路③については、単純に実務経験が7年以上あればOKですが、「修習技術者」であることが条件になります。

つまり、技術士第一次試験に合格するか、指定大学の卒業が無いと、第二次試験は受けられません。

技術士第二次試験に、

20代で挑戦しようと思うと経路①②

30代以降でしようと思うと経路③

を選択する方が多いのではないでしょうか。

(特に経路②は、上司の経歴書なども提出する必要があり、準備が大変です。)

結局のところ、技術士補の登録は必要なのでしょうか?

以下にまとめます。

技術士補の登録は必要?登録するメリットは?

技術士補の登録の必要性

「技術士補」としての登録は、第二次試験の受験資格だけを考えれば必要ではありません。

ただし、登録メリットもいくつかありますので、それらを考慮した上で最終的な判断をしましょう。

技術士補登録のメリット

メリットとしては「技術士補」と名乗ることができます。そのため名刺に記載したり、会社に資格登録したい場合は登録が必要となります。

また、会社によっては登録後に資格手当等がもらえたり、転職活動で有利になる場合もあるかもしれません。

ただし、、

「技術士補」と名乗ることで箔がつくかどうかは別の話です。逆に「なんで技術士じゃないの?」という印象を持たれる可能性さえあります。

最終的に「技術士」を目指している方にとって、技術士補の登録メリットはほぼ無いでしょう。

「登録すれば、第二次試験を最短で受けられるようになる」と言う人もいますが、それは上記でも説明したように技術士補でなくても可能です。

実際に私も【経路②】で27歳の時に受験しましたが、技術士補登録はしていません。

3. 技術士第二次試験 最年少での受験年齢は?

ここまで第二次試験の受験資格について、実務経験が必要であることを説明しました。

では実際に、何歳から受験が可能になるのでしょうか。

最終学歴によって必要な実務経験年数が異なるため、高専卒・学卒・院卒のそれぞれのパターンで見ていこうと思います。

大学院での研究は実務経験に入る?

大学の学部を卒業した時点で「修習技術者」となるため、その後の大学院での研究は実務経験に含めることができます。もちろん受験する分野に関わる研究内容であることが前提です。

以上より、経歴ごとの最短での受験年齢をまとめてみます。

技術士第二次試験 最年少での受験年齢は?

高専卒 :社会人5年目(最短で25歳)

大学学部卒:社会人5年目(最短で27歳)

大学院卒 :社会人3年目(最短で27歳)

4. 第二次試験 試験概要の理解

次に技術士 第二次試験の全体像を把握しましょう。

技術士第二次試験は、申込から合格発表まで丸1年かけて行う試験になります。

技術士第二次試験の全体サイクル

4月 :願書作成・受験申込

7月 :筆記試験

12月,1月:口頭試験

3月 :合格発表

全体像の把握は、この流れを頭に入れるとともに「1年を通して何を試験されるのか」といった採点基準を合わせて理解していくことも重要です。その上で具体的な学習計画を立てていきましょう。

技術士第二次試験では何を試験されるのか?

願書 :業務詳細(600文字)を記載して申込(ここでの記載内容が口頭試験に直結する)

筆記試験:記述式の論文試験(600文字×9枚=5,400文字)

口頭試験:これまでの経歴をベースにした質疑応答(20分間)

評価基準:技術士としての資質(技術士コンピテンシー)

このように4月の申込時点から試験は始まっています。申込期間は約2週間しかありませんが、申込時に【業務詳細】に記載する内容は、最後の合否を決める口頭試験にも影響する大事な項目です。

そして、3月の合格発表から次年度の試験申込までの期間は2週間ほどしかありません。

つまり、前年度の口頭試験の不合格を知った直後にリベンジの申込を判断しなければいけないのです。

【業務詳細】は口頭試験の時に自分が答えやすくなるように【技術士コンピテンシー】を示すような書き方をすることが重要になってきます。

「技術士コンピテンシーってなに?」

という方は、以下の記事で詳細に説明しておりますのでご確認ください。

(別記事)「技術士受験生必見!コンピテンシーを制するものが口頭試験を制す」

5. 筆記試験に向けて

技術士第二次試験の筆記試験合格率は毎年10%前後です。

筆記試験が難しい理由としては

「試験範囲が広い」

「どのように勉強すれば良いか分からない」

などがまず挙げられるでしょう。

そしてその膨大な試験範囲を試験直前の数ヶ月の勉強で乗り切ろうとするために、さらに難易度が上がるのです。

同じ業務経験の年数でも、

「技術士試験を意識して業務経験を積んできた人」と「業務経験はあるが技術士試験の内容を把握していない人」では、大きな差が出ます。

残念ながら私は後者であったため、勉強しながらとても後悔しました。

シビライ

シビライ私の場合、4月の受験申込後に参考書を開き、そこで初めて技術士試験の内容を把握しました。

それまで、難しい試験だという噂は聞いていましたが、実際にどのような試験なのか全く知りませんでした。

その時点で、試験範囲の膨大さと5,400文字もの論文を手書きするという鬼畜の所業に心が折られました。

やる気はありましたが、どう頑張っても残り3ヶ月で合格レベルまで仕上げられる自信がなかったため、「2ヶ年計画(2回目で合格)」を視野に入れて勉強計画を立てることにしました。

ここでは「もっと早くからこういう準備をしておけばよかった」という思いを込めて、私自身が立てた学習計画をもとに、今からできる勉強について考えていきます。

まず筆記試験の内容についてですが、以下のような構成となっています。

技術士第二次試験の筆記試験について

<午前の部> 2時間

必須I :600文字 × 3枚 = 1,800文字

<午後の部> 2時間30分

選択II-1 :600文字 × 1枚 = 600文字

選択II-2 :600文字 × 2枚 = 1,200文字

選択III :600文字 × 3枚 = 1,800文字

合格基準は、午前の部と午後の部でそれぞれ平均60%以上を取ることです。

どちらかが60%未満であった場合、もう片方が高得点でも不合格となります。

必須問題と選択問題はどう違うのでしょうか。

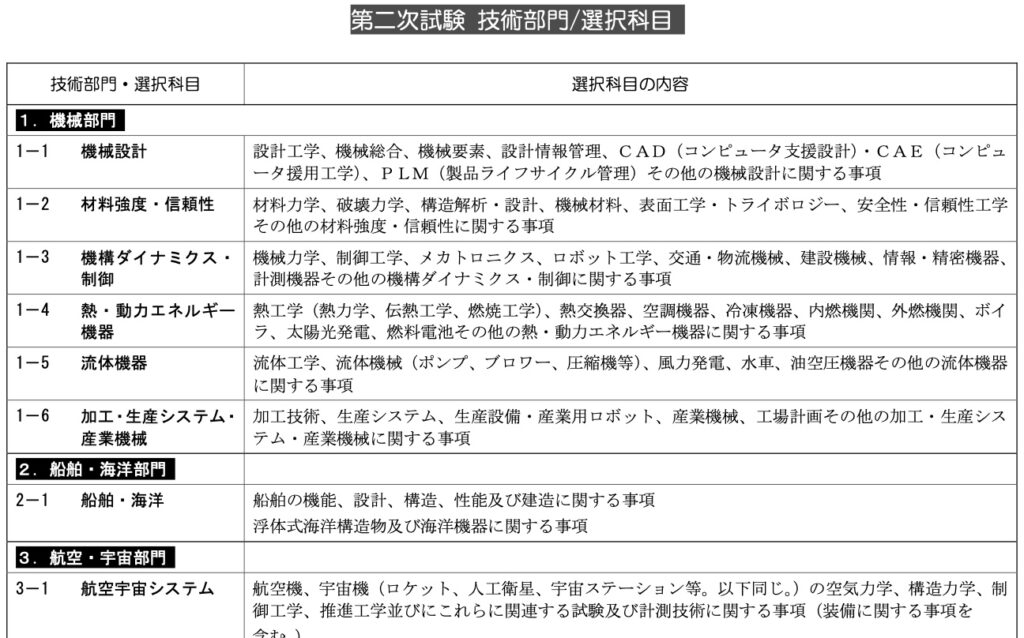

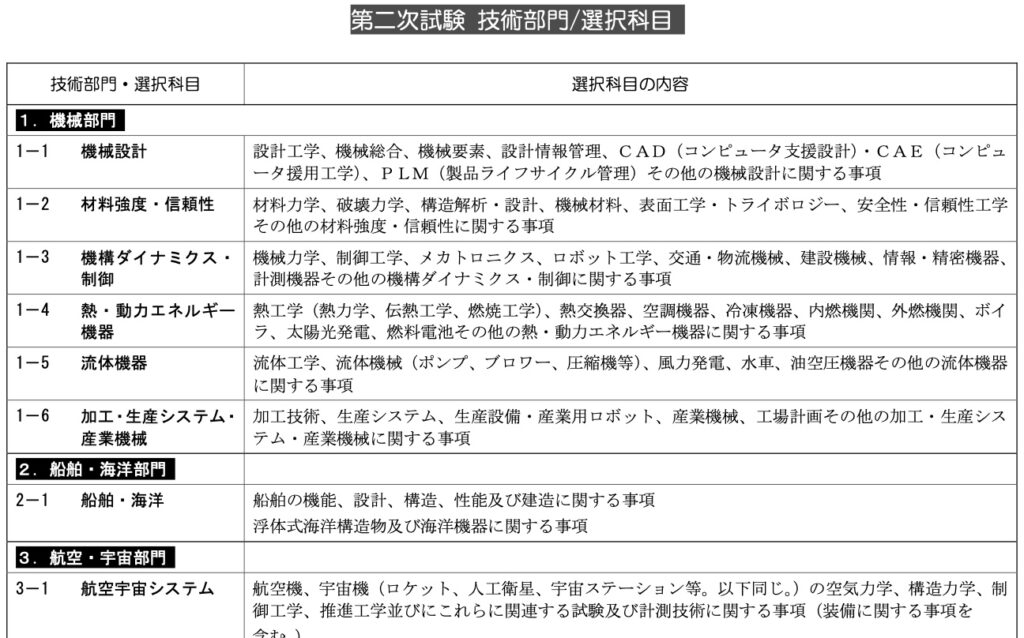

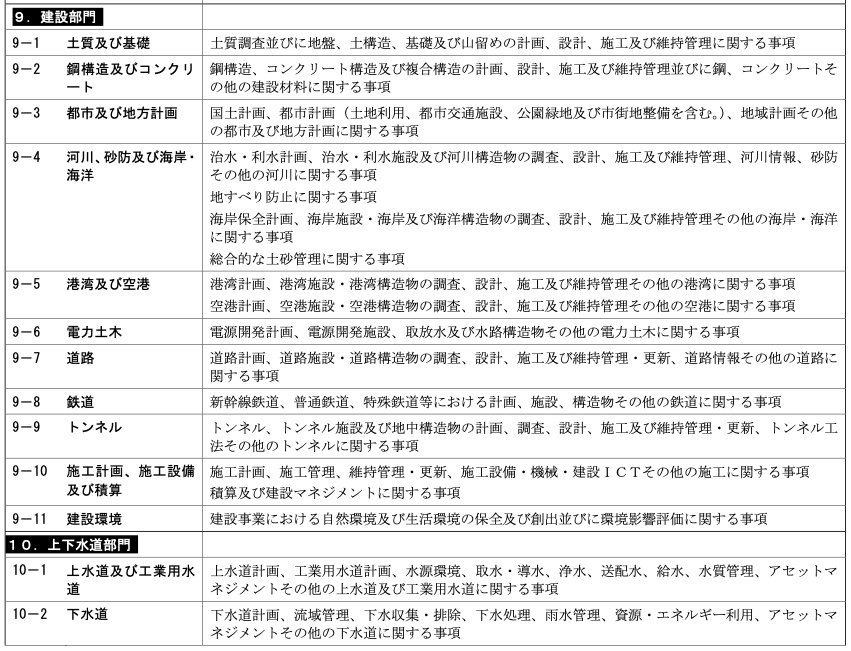

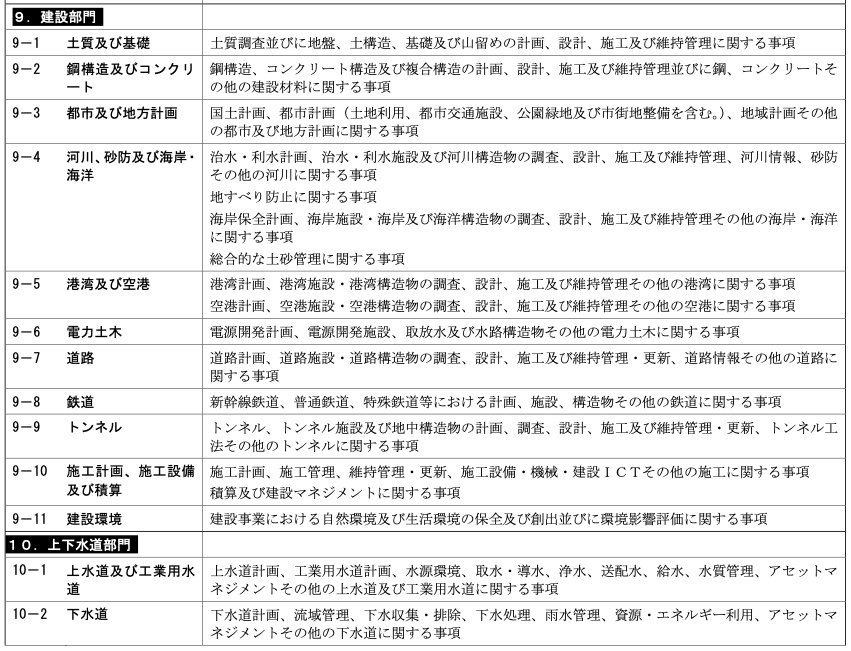

まず技術士試験についてですが、21部門のうち自分の専門とする技術部門を選び、さらにその中から選択科目を選んで受験します。

※以下の例では【技術部門-選択科目】と表記します。

必須問題と選択問題は何が違う?

必須I

部門で共通の問題となるため、業界全体をみた一般的な回答が求められます。

(ex.【建設部門-道路】と【建設部門-鉄道】で同じ問題が出題される)

選択II,III

専門科目毎に異なる問題となるため、より専門的な回答が必要となります。

(ex.【建設部門-道路】と【建設部門-鉄道】で異なる問題が出題される)

私は2ヶ年計画を立てるにあたり、まずは各設問毎に過去問を分析し、どのような出題傾向があるかを調べていきました。

私がどの試験でも一番重視しているのは『試験を知る』ことです。

孫子の「敵を知り己を知れば百戦危うからず」ではありませんが、相手を攻略するためには、まず情報を収集し、自分を分析し、正確な距離感を把握する必要があります。

具体的な学習計画はそれからです。

私の受験した【建設部門-施工計画、施工設備 及び積算】では、大まかに以下のような傾向がありました。

【建設部門-施工計画、施工設備 及び積算】の傾向

・必須Iと選択IIIは、問題のテーマが似ている。

・選択II-1は、毎年コンクリート分野から必ず1問出題されている。

・選択II-2は、シチュエーションが指定された現場でどのように判断するかを問われる。

そして1年間の学習計画を立てました。

具体的な勉強方法などについては、ここでは書ききれないので、詳細は別記事でまとめようと思っています。

筆記試験(2回目)の合格に向けて

①選択II-1の対策

コンクリート分野を完璧にする(1年間かけてコンクリート主任技士/診断士の勉強をする)

②選択II-2

実際の現場での施工計画業務に一番近い問題であるため、日頃の業務でも常に意識を向ける。

具体的には「〇〇工を行う際は△△や××に対する検討を忘れず行う」のような施工計画に関する一般的なセオリーのようなものを意識的に覚え、すぐに取り出せるよう知識の引き出しを増やしていく。

③筆記試験前(4〜6月)

試験前は、必須Iと選択IIIの勉強に注力する。

特に最近はカーボンニュートラル関連の環境系、地震等の災害系の問題のどちらかは必ず出題されているため、その2分野については日頃からニュースなどにもアンテナを張っておく。

④知識のアップデート

直近数年で国が公表している資料を読み込み、その中から解決策を準備していく。

⑤試験当日

1回目の筆記試験は必ず会場で受験し、精度の高い再現論文を作成する。そして合否に関わらずに開示請求を行い、弱点の分析に活用する。

現時点での業務経験内容や知識量には、それぞれ個人差があります。

しかし、このように試験の内容を細かく噛み砕き、それぞれの設問を意識しながら実務経験を積んだり、他の資格勉強もしていくという選択肢を持つということは、これから第二次試験を目指す皆さんにとって、今からできる効率的な勉強方法になるのではないでしょうか。

ちなみに、私が実際に使用していた参考書はこの2冊です。(下部リンクは、私の受験時ではなく最新年度版です)

技術士 第二次試験 (建設部門) 最新キーワード100 →キーワード学習

技術士 第二次試験 (建設部門) 合格指南 →論文対策

参考書を使った具体的な勉強方法についても、別記事でまとめようと思っています。

6. 願書・口頭試験に向けて

「4. 第二次試験 試験概要の理解」でも説明した通り、願書で業務詳細に記載する内容は非常に大切です。4月に「今年が勝負だ!」という気持ちで申込みするために、前もって記載内容を練り上げておきたいですね。

コンピテンシーを理解するとともに、参考書などの記載例をみて”型”を学ぶことも有効です。

そうして書き方のイメージが持てるようになったら、自分の業務経験をどう表現するか(=どうやってコンピテンシーをアピールするか)の段階に入ります。

これまでの業務経歴を棚卸ししながら「どの業務がどのコンピテンシーになるだろう」といった視点で書き出していきましょう。

そうすると「このコンピテンシーを説明するためには、こういう業務経験を積んだ方が説明しやすそうだな」といった発見が生まれるかもしれません。そしたら儲け物です。

積極的にコンピテンシーを意識した業務経験を積んでいきましょう。

今のうちからコンピテンシーを意識した業務経験を積むことができれば、願書や口頭試験が楽になることでしょう。

7. まとめ

技術士第二次試験は、計画的な学習と対策が求められる試験です。

まだ実務経験の年数が足りずすぐには受験できない皆さんでも、将来の技術士取得に向けて、今のうちからできることはあります。

それでは今回の2つのテーマについて、まとめていきたいと思います。

技術士補の登録は必要?

→最終目標が「技術士」の取得であれば不要

技術士第二次試験に向けて今からやるべきこと

1. 第二次試験の受験資格を理解する

2. 試験概要・全体像を理解する

3. 筆記試験に向けた取り組み

4. 願書・口頭試験に向けた取り組み

この4つのステップを意識しながら、今のうちから準備を進めていきましょう。きっと数年後、周りと差がつきます。

そして、数年後にその資格を持っている自分をイメージをしましょう。

●”技術士”と記載された名刺を交換し、お客様がお〜という表情をしていますか?

●資格手当で給与がアップしたり、社内で昇級していますか?

●独立や転職で、新たなキャリアをスタートさせていますか?

どんなシーンでも構いません。

将来の自分が、当たり前のようにその資格を持っている具体的なシーンを想像するのです。

そのイメージはいつか必ず実現します。

実現させるために、ここからの行動を変えるのです。

もう〇〇歳だから?

明日になれば、また一日年を取ります。

あなたの残りの人生で一番若い日は、今日いまこの瞬間ですよ。

一歩踏み出したい、でも踏み出せない。

そんなあなたのために、私はこのサイトを開設しました。

このサイトのモットーは、資格に関するリアルな情報、合格体験談や試験攻略のノウハウ、勉強法やモチベーションの保ち方など、、私自身が資格勉強をしていく中で、”受験前に欲しかったけど手に入れられなかった情報”を発信していくことです。

このサイトが、あなたが一歩を踏み出すキッカケになれたら良いなと思っています。

「ここでの勉強が、あなたの未来を変える。」

【現場監督シビライの土木資格道場】では、あなたの努力が実を結ぶよう、これからも役立つ情報を発信し続けます。

資格取得というゴールは、その道のりにも大きな意味がある。

今日学んだことが、明日の成長につながり、その成長の積み重ねが、あなたの未来を変える。

また次の記事でお会いしましょう。あなたの挑戦を、全力で応援しています。

共に頑張っていきましょう!