はじめに

いよいよ技術士第二次試験の合格発表の時期がやってきました!

特に口頭試験を受けられた方はそわそわしているかもしれませんが、この時期は筆記試験で不合格だった方にとっても非常に重要な時期です。なぜなら合格発表日は、今年度試験に関する開示請求の解禁日でもあるからです。

みなさんは、自身の技術士試験結果の詳細(点数)を知ることができる「開示請求」についてご存知でしょうか?

この記事では、技術士試験の開示請求の方法、メリット、注意点、そして開示請求を行うべき時期について詳しく解説します。

技術士試験の開示請求とは、受験者が自身の試験結果や採点内容に関する情報を請求できる制度です。これにより、自分の答案の評価を確認し、次回の試験対策に役立てることができます。特に、惜しくも不合格となった場合には、改善点を明確にするための重要な手段となります。

開示請求とは?

開示請求では、試験の採点結果や評価の詳細を知ることができるため、今後の試験対策に役立ちます。

11月に郵送される合否通知はA,B,Cの3段階評価ですが、開示請求をすると具体的な点数を知ることができます。特にB評価は30〜60%と幅が大きいため、A評価よりのBなのか、C評価よりのBなのかによって翌年度の対策が大きく変わってきます。

そのため、開示請求により現段階での自分の位置を正確に把握することが、学習計画を立てる上で非常に重要になってきます。

開示請求はいつから行える?

開示請求はいつから行えるのでしょうか。

毎年開示請求の開始時期は「その年度の口頭試験の合格発表後から〜」と決まっております。

過去分の開示請求もできるため、申請の期限等は特に決まっておりません。

開示請求は無料でできる?

開示請求には手数料として300円(+200円)かかります。(昔は無料だったらしいですが)

請求時には、事前に「300円の定額子為替証書」というものを郵便局で買っておく必要があります。

定額小為替1枚購入ごとに手数料200円がかかるため、最低でも500円はかかってきます。

開示請求の方法

ここからは、開示請求の具体的な方法について解説していきます。

1. 申請書の準備

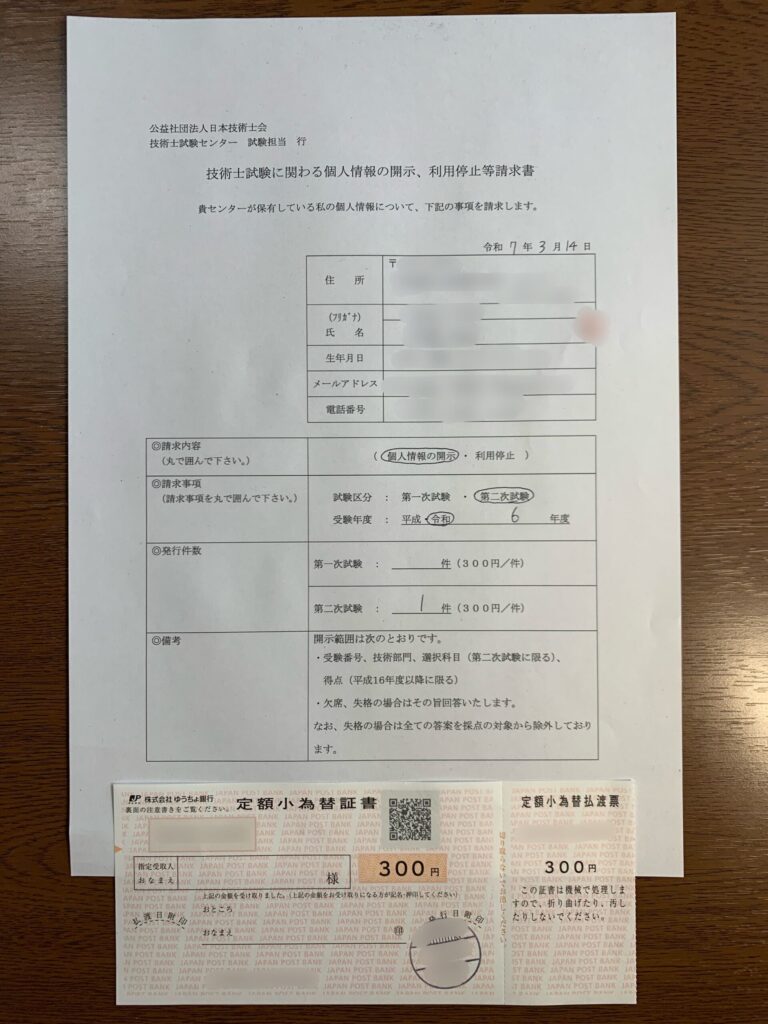

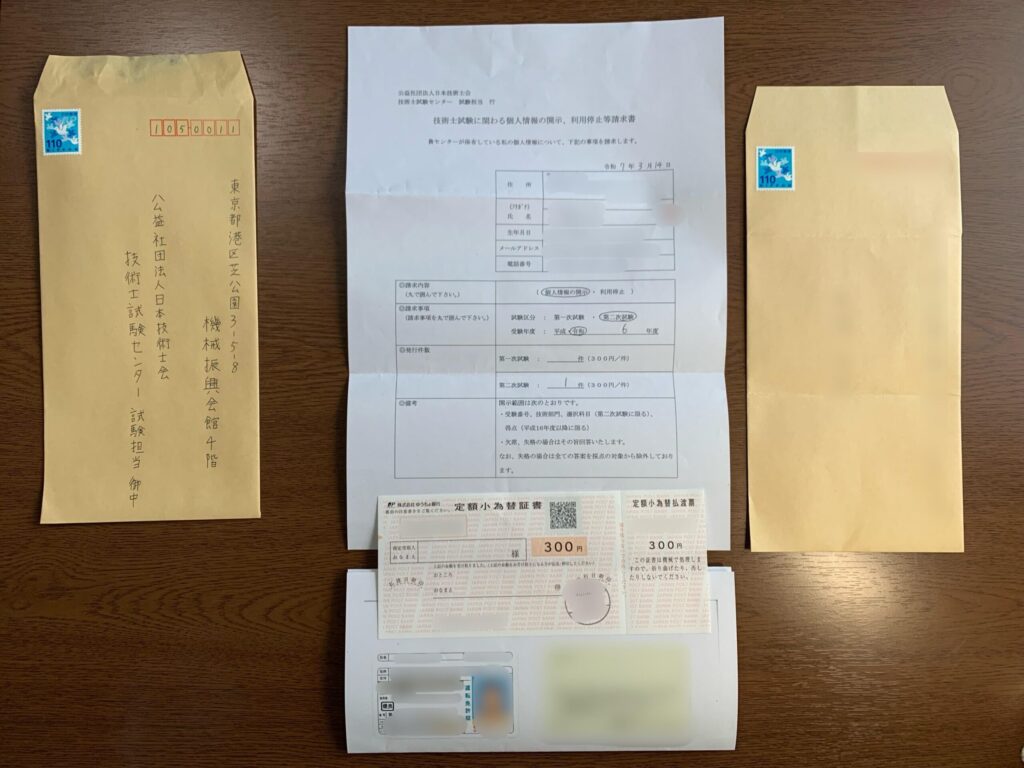

- 日本技術士会の公式サイト(プライバシーポリシー)内から開示請求の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、押印を行います。

日本技術士会のトップページからだと、

タブ「試験・登録情報」▶︎ タブ右上「プライバシーポリシー」▶︎下部の「添付資料」内の「開示等請求様式」

その中に記載例や、必要書類についても書かれています。

2. 必要書類の準備

申請にあたり、以下のものを準備する必要があります。

- 申請書(上で説明したもの)

- 本人確認書類(運転免許証やパスポートのコピー)

- 返信用封筒(切手を貼付)

- 300円の定額小為替証書(郵便局で準備)

こちらは、私が今年度(2024年度)技術士第二次試験の開示請求用に現在準備しているものの写真です。2025/3/14が合格発表日であるため、3/13にポストに投函しようと思っています。

3. 申請の送付

- 当年度の口頭試験の合格発表日以降、指定された送付先に書類を郵送します。→2024年度分は2025/3/14(金)以降に受付開始

- 受付後、約1〜2ヶ月後に結果が郵送されてきます。

つまり、

ゴールデンウィーク中の学習計画に反映するためには、3月の合格発表直後に申請する必要があります!

開示請求のメリット

開示請求を行うことで、以下のようなメリットがあります。

- 自身の弱点を分析できる

- どの部分で点数を落としたのかを把握し、次回の試験に向けた改善点を明確にできます。

- 採点基準の理解が深まる

- 試験後に自分で作成した再現答案と、実際の採点結果を比較することで、自己評価のズレを修正することができます。採点の傾向を知ることで、技術士試験の記述問題においてどのような解答が求められているのかのイメージが少しずつ持てるようになります。

リベンジに向けた学習計画に活用できる

技術士試験は試験範囲が膨大であるため、全ての分野に全力で挑むといくら時間があっても足りません。

論文形式では全く同じ回答というものが存在しないため、自分が書いた論文が実際の試験でどのように採点されるのかは、開示請求をしない限り分かりません。仮に選択科目に特化して90%を取れても、必須科目で55%しか取れなかったら試験には受からないのです。

自分の得意不得意と実際の点数を見比べながら弱点を把握し、弱点を60%に持っていくことを意識しながら、効率的な学習計画を立てていきましょう。開示請求は、そのための第一歩です。

開示請求の注意点

開示請求を行う際には、以下の点に注意してください。

- 開示される情報には限りがある

- 採点の詳細な基準や、個別の講評が提供されるわけではないことを理解しておきましょう。特に選択IIについては、II-1とII-2の点数がまとめて表記されます。そのため、具体的にどちらが何点かまでは確認することができません。

- 申請には手間がかかる

- 書類の準備や郵送の手続きが必要となるため、余裕をもって取り組みましょう。

- 請求結果が届くまで時間がかかる

- 通常で申請後1ヶ月、3,4月の場合は2ヶ月と時間がかかります。

- 請求結果が来てから学習計画を立てようと思っていると、いつの間にか試験直前になっていたということにもなりかねません。

- 私の実体験からすると、3月に申請してGW休暇前に届けば、連休中の勉強に反映できるしラッキーくらいの感覚でいました。

まとめ

技術士試験の開示請求は、自身の試験結果を客観的に分析し、今後の学習に役立てるための重要な手段です。

私も開示請求の結果をみて、学習計画を修正しました。自身の感覚と採点結果にズレがあったことが判明し、根本的な改善が必要だと感じたからです。

このように、特に試験に再チャレンジする際には必須のアクションと言えるでしょう。

ぜひ、開示請求を活用して、技術士試験の攻略に役立ててください!

ここまで読まれている方は、技術士取得に対する思いが強い方々であると思います。

まずは数年後にその資格を持っている自分をイメージをしましょう。

●”技術士”と記載された名刺を交換し、お客様がお〜という表情をしていますか?

●資格手当で給与がアップしたり、社内で昇級していますか?

●独立や転職で、新たなキャリアをスタートさせていますか?

どんなシーンでも構いません。

将来の自分が、当たり前のようにその資格を持っている具体的なシーンを想像するのです。

そのイメージはいつか必ず実現します。

実現させるために、ここからの行動を変えるのです。

シビライ

シビライもう〇〇歳だから?

明日になれば、また一日年を取ります。

あなたの残りの人生で一番若い日は、今日いまこの瞬間ですよ。

一歩踏み出したい、でも踏み出せない。

そんなあなたのために、私はこのサイトを開設しました。

このサイトのモットーは、資格に関するリアルな情報、合格体験談や試験攻略のノウハウ、勉強法やモチベーションの保ち方など、、私自身が資格勉強をしていく中で、”受験前に欲しかったけど手に入れられなかった情報”を発信していくことです。

このサイトが、あなたが一歩を踏み出すキッカケになれたら良いなと思っています。

「ここでの勉強が、あなたの未来を変える。」

【現場監督シビライの土木資格道場】では、あなたの努力が実を結ぶよう、これからも役立つ情報を発信し続けます。

資格取得というゴールは、その道のりにも大きな意味がある。

今日学んだことが、明日の成長につながり、その成長の積み重ねが、あなたの未来を変える。

また次の記事でお会いしましょう。あなたの挑戦を、全力で応援しています。

共に頑張っていきましょう!