はじめに

技術士第二次試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。

長期間にわたる準備の成果を出し切るべく、緊張感の中で戦い抜いたその努力に、まずは心から敬意を表します。

試験が終わった直後、ほっと一息つきたい気持ちは誰しも同じ。

試験会場で偶然あった友人や会社の人、試験後にぱーっと🍻行きたくなる気持ちは人類共通だと思います。

しかし――

試験直後の今日の行動こそが、半年後、一年後のあなたの命運を握っているかもしれません。

ここで終わってしまっては、もったいない。

「今日中にやってほしい、たった一つのこと」

それは「再現論文の作成」です。

よく聞くことかもしれませんが、なぜ今日中なのか。

この記事では、今日中に再現論文を作成すべき理由と重要性について、科学的根拠を混えて説明いたします。

なぜ“今日中”なのか?

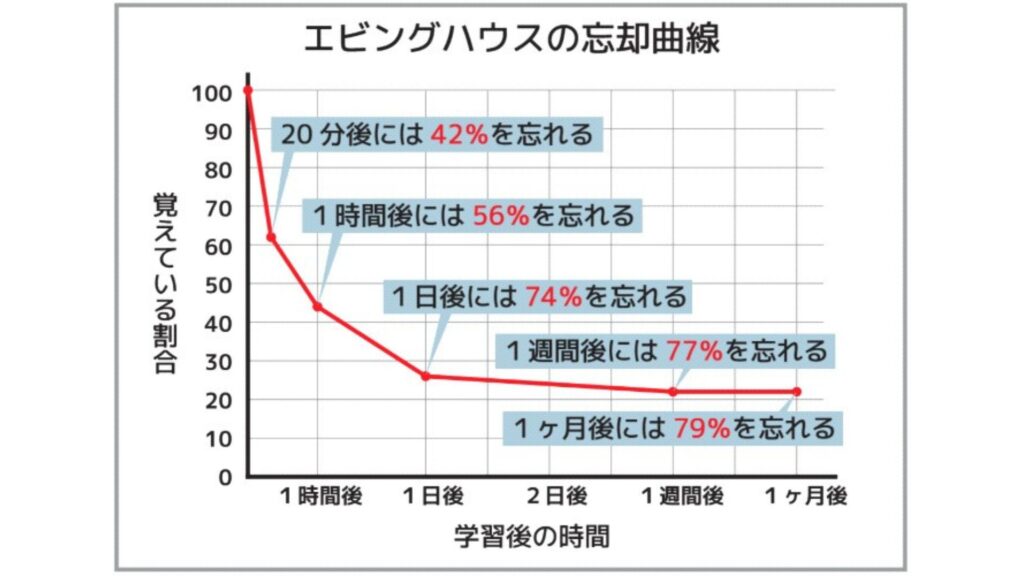

1. 科学的に証明された記憶の減衰

人間の記憶は、時間とともに急激に失われていきます。

これは「エビングハウスの忘却曲線」として知られており、1日後にはおよそ70%の情報を忘れるとも言われています。

つまり、「明日やろう」では遅いのです。

試験直後の今なら、

・書いた内容の構成

・悩んだ設問やキーワード

・記述中に迷った箇所, 考えていたこと

など、頭の中に鮮明に残っています。

この“新鮮な記憶”を記録に残すことが、合格への大きな布石となるのです。

技術士試験を受験される方は、普段から忙しい方が多いことと思います。

私自身、初めて技術士試験を受けたとき、試験当日に再現論文を作成できませんでした。

試験が終わり、会場で久しぶりに出会った先輩と🍻したのですが、その後それまで蓄積してきた疲労と寝不足、そして緊張の糸が切れたのか突然体調を崩しました。

翌日から仕事に行きましたが、変わらず慌ただしい日々が待っており、再現論文に取りかかれたのは試験の3日後でした。

そうなると、ほとんど思い出せない状態に加え、めちゃくちゃ時間がかかります。試験が終わって他にやりたいことがたくさんあるのに、永遠と再現論文と向き合わなければなりません。

そして最終的に出来上がるのは、再現度の低い再現論文です。

反対に、試験直後に再現論文を作成するとどうでしょうか。

試験会場で知り合いから誘われても「すみません、この後用事あるんで」と真っ直ぐ帰路につきます。

近くのカフェでも、そのまま電車に乗っても、とにかく集中できる場所ですぐに再現論文の復元に取りかかります。

私の場合、帰りの電車で選択II-1,2などの枚数が少ないもの、家に着いてから必須Iや選択IIIなど枚数が多いものに取りかかっていました。

当日なら、

・◯枚目の◯行目にこんなこと書いたな

・ここの漢字間違えたな

・◯行残しだったな

など、試験中の情景を思い出しながら復元することができます。

そして出来上がるのは、再現度の高い再現論文です。

これが半年後、一年後のあなたの背中を押してくれるものとなります。

2. 口頭試験対策に直結する

5,6ヶ月後に控える口頭試験では、

「あなたが筆記で書いた内容」に基づく質問がされることもあります。

つまり、自分の筆記内容を正確に把握しておくことは、口頭試験の前提条件とも言えるのです。

あなたが口頭試験まで進んだ場合、あなたの口頭試験を担当する試験官はあなたの筆記試験を採点した方です。

つまり、あなたの筆記試験の答案内容をよく知っており、口頭試験時にもあなたの答案を手元に持っています。それを見ながら、

試験官

試験官「筆記試験の時は、選択IIIで〇〇と書いてるけど、今なら何と書きますか?」

などと聞いてくることもあるのです。

答案用紙の写しは受験者の手元には残りませんから、再現論文が唯一の“記録”になります。

口頭試験前には、先輩技術士や模擬口頭試験などで多くのアドバイスをもらい、対策を進めることができます。

しかし、筆記試験の再現がないと、そこに関しては周りの人も何も助言ができません。

あなただけが、対策を立てられずに不安な気持ちを持ちながら、口頭試験本番に望むことになるのです。

そうならないためにも、再現論文を作成することが重要なのです。

3. 成績開示と分析に活かせる

技術士試験は、明確な採点基準(正解の答案)が公開されていないという特異な試験です。

そのため、自分の得点や評価を分析するには、

実際の試験において

・自分がどう書いたか

・どこが評価されたのか/されなかったのか

を照らし合わせる「比較材料」が最も現実的で価値のある情報となります。

この比較の軸となるのが、再現論文なのです。

来年度の春に成績開示請求を行った際に、

「なぜこの点数だったのか?」を冷静に振り返るためにも、

再現論文は不可欠なデータです。

自信のあった問題で思ったより得点が取れていなければ、自分の認識の違いに気付くことができるかもしれません。

自身の弱点を正しく認識するには、「実際の試験でどう採点されたか」を確認することが、最も効果的で合格への近道になるのです。

弱点を正しく認識できなければ、正しい勉強計画を立てることもできません。

正しい勉強計画がなければ、何度受けても合格できません。

それは「努力の量が足りない」のでなく「努力の方向性が間違っている」のです。

私の周りにも、何年も技術士試験に挑戦し、その度に散っている人がたくさんいますが、今のところ

例外なく再現論文の作成をしていない方々です。

逆に本気で再現論文を作成している方々は、若い年齢でも少ない回数で筆記試験を突破している印象です。

忘れる前に、未来の自分のために

「もう終わったのに、また論文なんて書きたくない…」

その気持ちも、痛いほど分かります。

でも思い出してください。

あなたが目指しているのは「最終合格」。

今日の頑張りが、一年後の合格通知を引き寄せるかもしれないのです。

未来の自分が、「あのとき再現しておいてよかった」と心から思えるように、

どうか今日中に、再現みてください。

まとめ

・人間の記憶は時間と共に急激に薄れていく(忘却曲線)

・再現論文は今年の口頭試験対策・来年の自己分析のベースになる

・試験直後の記憶をもとに、今日中に書き残すのがベスト

「ここでの勉強が、あなたの未来を変える。」

【現場監督シビライの土木資格道場】では、あなたの努力が実を結ぶよう、これからも役立つ情報を発信し続けます。

資格取得というゴールは、その道のりにも大きな意味がある。

今日学んだことが、明日の成長につながり、その成長の積み重ねが、あなたの未来を変える。

また次の記事でお会いしましょう。あなたの挑戦を、全力で応援しています。

共に頑張っていきましょう!